[항해의 이해 5] 고대 삼국과 가야의 해외 교섭

페이지 정보

본문

조선술과 항해술이 발전하고 원거리 해상 활동이 증대됨에 따라 자연히 해외와의 교섭이 이루어지게 되었습니다. 잘 알려진 바와 같이 우리나라에서 초기의 해외 교섭은 대개 공적인 교역의 성격을 띤 조공의 형태로 이루어졌습니다.

여기에서 교역은 좁은 의미에서 물물교환을 뜻하지만 넓게는 상거래와 물물교환을 포함하는 '무역'과 같은 뜻으로 사용 되기도 합니다. 한반도를 비롯한 동북아시아 일대에서는 청동기의 등장과 더불어 이미 원거리 교역이 행하여지고 있었습니다.

청동기는 값비싼 물건이었으며, 대개는 선진적인 소수의 세력 집단들이 교역을 통해서만 입수할 수 있는 것이었습니다.

[청동기 유물, 사진:위키백과]

근래에 한국 고대의 국가 형성과 관련하여 대외교역 체계에 대한 연구가 크게 주목을 받고 있습니다. 그것은 고대 사회에 있어서 교역 활동이 물자 교류라는 단순한 차원을 넘어 정치권력의 성장을 비롯하여 문화 변천의 중요 변수로 작용하기 때문입니다.

고고학적 조사가 늘어나고 자연과학적 분석 기법이 발달함에 따라 중국과 일본의 유적·유물들과의 비교 연구가 활발해진 것도 대외 교역체계에 대한 연구를 활성화시키는 계기가 되었습니다. 이와 더불어 교역항의 개발에 대한 연구도 새롭게 주목되고 있습니다.

여기서 언급되는 선사·고대의 교역항은 자연 조건에서 볼 때 후대의 포구 혹은 나루터와 같은 개념입니다.

한편 교역의 대상 측면에서 보면 포구나 나루터가 대내적 관계에 중심을 두고 있다면 교역항은 대외적 측면이 더 강조된다고 하겠습니다.

교역항의 식별은 문헌에 서술된 사례가 매우 빈약하기 때문에 고고학적 연구 결과에 많이 의존할 수밖에 없습니다.

해외와 교역한 것이 명백한 유물, 예컨대 해안 유적에서 출토된 중국의 화폐나 동경 또는 일본 열도에서 건너온 문화 요소들은 이곳이 교역항이었다는 증거물들입니다.

이외에도 교역항의 식별에는 포구 근처에 지배 집단이 존재하거나 주변이 인구 밀집 지역이었는지도 판단의 중요한 요소로 작용될 수 있습니다. 이것은 교역품의 소비·공급처로서의 필요충분조건이 될 수 있기 때문입니다.

오늘은 해상 교역과 관련된 역사적 배경으로 고대 삼국과 가야의 해외 교섭에 대해 살펴보고, 이후로 지역별·시대별로 구체적인 교역항의 개발에 대해 알아볼 예정입니다.

1. 고구려의 해외 교섭

고구려는 우연한 기회에 중국 남방의 오(吳)나라와 교섭함으로서 사서에 그 해상 활동이 나타난다. 3세기 초에 오나라 왕 손권(孫權)은 요동에 웅거하고 있던 공손연(公孫淵)의 지원을 받아 위나라를 견제하고자

해상을 통하여 요동에 몇 차례 사신을 보냈었다. 그러나 공손연은 오나라 사신 일행을 베어 그 머리를 위나라에 바쳤다. 이때 오나라 사신 가운데 일부가 고구려로 탈출하였다.

[고구려와 오나라, 사진:유튜브]

고구려는 이들을 구출하여 오나라에 해상으로 호송함으로써 233년에 처음으로 오나라와 교섭이 이루어졌던 것이다. 이와 같이 고구려는 기이한 인연을 계기로 해상을 통하여 오나라와 통교하게 되었으나 그 교섭은 일시적인 만남에 그치고 말았다.

그렇지만 오나라와의 교섭은 고구려가 이후 중국 남조의 여러 나라와 해상을 통한 교섭을 할 수 있는 항해술적 여건을 조성 하였다는 점에서 그 해양사적 의의가 크다 하겠다.

오나라와의 교섭 이후 고구려는 동진(東晋)을 비롯한 중국 남조의 여러 왕국들과 해로를 통하여 꾸준히 교섭하였다.

[고구려의 해상로, 사진:동아일보]

한편, 고구려는 해로를 통하여 왜국과도 교섭하였다. 우리의 『삼국사기三國史記』에는 보이지 않으나 『일본서기日本書記』에 의하면, 고구려의 사신이 여러 차례 왜국을 방문 한 것으로 나타난다.

예컨대, 516년(케이타이,繼體 10년)부터 668년(덴찌,天智 7년)까지 고구려 사신이 왜국을 방문한 횟수는 20회나 되었다. 이 외에도 학문승의 교류나 무역을 위하여 방문한 사례도 많았을 것으로 추청한다.

2. 백제의 해외 교섭

백제는 초기부터 바다와 관련을 맺고 출발하였다. 백제라는 나라 이름도 백가(百家)가 바다를 건너왔다고 해서 유래된 것이다. 백제는 4세기 후반부터 왜국과 교섭을 시작하였고,

또 동시에 남조의 동진에도 바다를 건너 사신을 파견하였다. 백제와 왜국의 교섭은 근초고왕 때부터 이루어졌다.

왜국이 지금까지 선진 문물을 수입하였던 낙랑과 대방이 고구려에게 멸망되자, 그들은 자연히 선진 백제국과 교섭하게 되었던 것이다. 이후 양국 간에는 빈번한 사신의 왕래가 있었다.

백제와 왜국이 급격히 가까워지면서 백제의 각종 문물이 마치 홍수처럼 왜국으로 흘러 들어가 그들의 고대 문화를 발전시키는데 크게 기여함으로써 이른바 아스카시대(飛鳥時代, 592〜710)의 문화를 낳게 하였다.

백제는 372년(근초고왕 27)에 처음으로 동진에 사신을 파견하였고, 그 해에 동진도 백제에 사신을 보내 국왕을 진동장군(鎭東將軍) 영낙랑태수(領樂浪太守)로 봉하였다.

백제와 동진은 이후에도 여러 차례에 걸쳐 사신을 교류하였으며, 오늘날 몽촌토성과 석촌동 고분을 비롯한 백제 유적에서 출토된 동진청자는 그러한 교류의 결과물이다.

해로를 통하여 이루어진 백제와 중국 남조의 교섭은 동진에 이은 송(宋)나라와 남제(南齊) 그리고 양(梁)나라와 진(陳)나라에도 이어졌다. 그리하여 수나라가 통일하기 전인 580년까지 백제는 모두 31회)에 걸쳐 남조에 사신을 보냈다.

백제는 사신의 교류와 더불어 남조의 문물도 들여왔다. 오늘날 공주와 부여의 백제 고도에 남아있는 문물이 남조적 성격을 갖는 것은 그러한 교류의 결과로 말미암은 것이다.

바다를 건너 이루어진 백제와 중국의 교섭은 수나라에 이어 당나라 때까지 계속되었다.

백제의 해외 교섭은 제주도에도 미쳤다. 제주도가 백제에 복속된 것은 5세기 때였다. 476년(문주왕)에 탐라국이 처음으로 백제에 사신을 보내오니 백제는 그 사신에게 은솔(恩率)의 벼슬을 내렸던 것이다.

이와 관련하여 660년경 당나라 때의 저서인 『한원翰苑』 백제 기사에 “나라의 남쪽 바다 가운데 큰 섬 15개가 있는데, 모두 성읍을 두고 사 람이 살고 있다(國南海中 有大島十五所 皆置城邑 有人居之)”고 한 것은 백제가 남해 연안의 도서들을 경영하였음을 보여주고 있다.

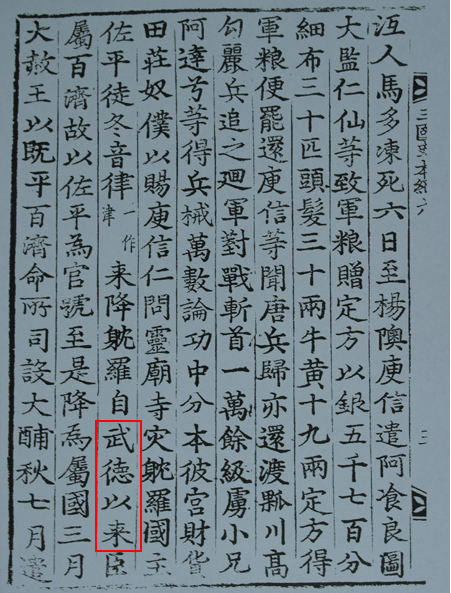

<삼국사기> 신라본기 문무왕 조의 기록이다. 탐라, 즉 제주도가 무덕(당나라 고종)이래 백제와 신하 관계를 유지했다고 돼 있다. (사진: 미디어제주)

이처럼 백제가 적극적으로 해외로 진출하게된 것은 그 지리적 조건으로 인한 해상 교통의 발달에 기인한 바가 크지만, 고대 동이문화권의 전통을 바탕으로 한 문화를 기반으로 중국 군현과 가야의 해상무역 역할을 계승하였던 데에 그 이유가 있을 것이다.

이 외에도 해외 교역을 통하여 경제적 부의 축적과 왕권의 신장을 도모하기 위해서, 혹은 삼국 간의 치열한 항쟁에 따른 외교적 억지력을 확보하기 위해서, 혹은 백제인들의 해양 진취적인 기상 등에서도 그 이유를 찾을 수 있을 것이다.

요컨대 백제는 해외 교섭이나 무역을 통하여 활발한 해상활동을 전개하였고, 이것은 국가의 성장 발전에도 기여한 바가 컸을 것이다. 그러므로 백제의 국가적 성격은 해상 세력 혹은 상업세력 혹은 강력한 국제적 상업국가로 말할 수 있는 것이다.

3. 신라·가야의 해외 교섭

신라는 이른 시기부터 바다를 건너 일본열도에 진출하였다. 『일본서기』의 이즈모(出雲) 신화에 의하면, 신라국의 소시모리(曾尸茂梨)에 살던 스사노오 노미코도(素戔鳴尊)가 진흙으로 만든 배를 타고 이즈모에 도착하였다고 한다.

이 신화는 신라가 진한시대부터 바다를 건너서 일본에 진출하였던 사실을 반영하고 있다. 157년(아달라이사금 4)에 바다를 건너가 왕이 되었다는 연오랑과 세오녀의 설화도 역시 신라인의 일본열도 진출에 관한 이야기이다.

이와 비슷한 이야기가 『일본서기』에도 실려 있다. 신라의 왕자 아메노 히보코(天日槍)가 선박으로 하리마국(播磨國)에 왔다는 내용이 그것이다.

4세기 초에 신라는 왜국과 교빙하며 혼인을 통하여 서로 우호관계를 유지하였으나 345년 이후부터는 관계가 다시 악화되었다.

그리하여 393년에는 왜병들이 서울 금성을 포위 공격하기도 하였다. 402년(실성이사금 원년)에 신라는 왜국과 우호관계를 맺고 내물왕의 아들 미사흔을 인질로 보냈으나 왜병의 침입은 계속되었다.

결국 493년에 임해 (臨海)·장령(長嶺) 두 진을 설치함으로서 왜병의 침입을 막을 수 있었다.

두 진을 설치하고 7년 뒤인 500년에 장봉진(長峯鎭) 내습을 마지막으로 왜병의 침입이 종식되었던 것이다.

신라는 512년(지증마립간 13)에 동해 바다를 건너 우산국(于山國, 지금의 울릉도)을 정벌하였다. 하슬라주(何瑟羅州, 지금의 강릉시) 군주(軍主)인 이찬 이사부(異斯夫)가 전함을 거느리고 가서 그 나라를 정벌하였던 것이다.

신라는 원래 그 지리적 위치가 한반도의 동남쪽에 편재되어 있던 관계로 중국과의 교섭은 주로 고구려를 통하여 육로로 이루어졌다.

신라가 육지가 아닌 바다를 통하여 중국과 교섭한 것은 521년(법흥왕 8)에 백제의 사신선에 편승하여 남조의 양나라에 사신을 보낸 것이 처음이다. 신라가 단독으로 바다를 건너 중국과 교섭한 것은 564년(진흥왕 25)에 북제(北齊)에 입공할 때부터이다.

이 무렵에 신라는 비로소 한강하구 지역을 확보함으로써 당은포로부터 서해를 건너 자유롭게 중국과 교통할 수 있게 되었다. 이 후 신라는 바다를 건너 중국과 빈번하게 교통하였다. 가야의 해외 교섭은 주로 일본 열도와의 교류라 해도 과언이 아니다.

[일본 속의 가야문화, 사진: 경남도민일보]

일본의 고고학 적 발굴 유물에 가야 지역의 문물이 많은 것이 그 징표라 하겠다. 『일본서기』에 집요하게 나타나는 임나(任那) 관계기사는 가야가 그들의 본국이었음을 암시하며,

또 왜국과 가야는 서로가 동일시하는 관념을 가질 정도로 긴밀한 관계였다. 『일본서기』의 스진(崇神) 65년과 스닌(垂仁) 2년 기사에 의하면, 임나인 소나가시치(蘇那曷叱智)가 사신으로 와서 머물다 돌아갔다 한다.

이것은 3세기 초반의 사실로서 당시 가야의 사신이 야마대국(邪馬臺國)과 교섭하였음을 전해주고 있다.

『삼국유사』의 가락국기(駕洛國記)에 의하면, 금관국의 수로왕이 재위하고 있을 때 중국 선박이 내왕하였다 한다.

가야가 출범한 시기는 낙랑계 토기의 영향에 의해서 한반도 남부 지방을 중심으로 이른바 와질토기가 출현하는 1세기경으로 보는 견해가 있는가 하면,

수로왕의 등장을 2세기 후반 혹은 3세기로 보는 견해도 있다. 어떻든 수로왕 시기에 가야가 해로를 통하여 낙랑 지역과도 교섭하였던 것이다.

가야와 낙랑 지역과의 교섭은 『삼국지』 위서 동이전의 왜인전에서 보는 바와 같이, 대방 사신선이 김해 지역인 구야한국(狗邪韓國)을 거쳐서 갔던 기사에서도 드러난다.

가야가 중국과 외교적으로 교섭하였던 사실이 『남제서南齊書』에 유일하게 나타난다. 479년에 ‘가라국(加羅國)’의 하지왕(荷知王)이 중국에 조공을 바쳤다는 내용이 그것이다.

이 하지왕은 가락국(본가야)의 8대 질지왕(銍知王) 또는 9대 겸지왕(鉗知王)으로 추정된다. 그러나 가락국의 역대 왕명에 일치된 이름이 없기 때문에 그를 대가야의 왕으로 보는 견해도 있다.

관련링크

- 이전글[문명의 기원] 인류 문명의 기원을 찾아서 ③ 티그리스-유프라테스강 문명 (1) 23.10.11

- 다음글[바다이야기] 제주도와 자리(물고기) 23.10.11

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.